『市況報告』発行200回記念の特別企画をご紹介いたします!

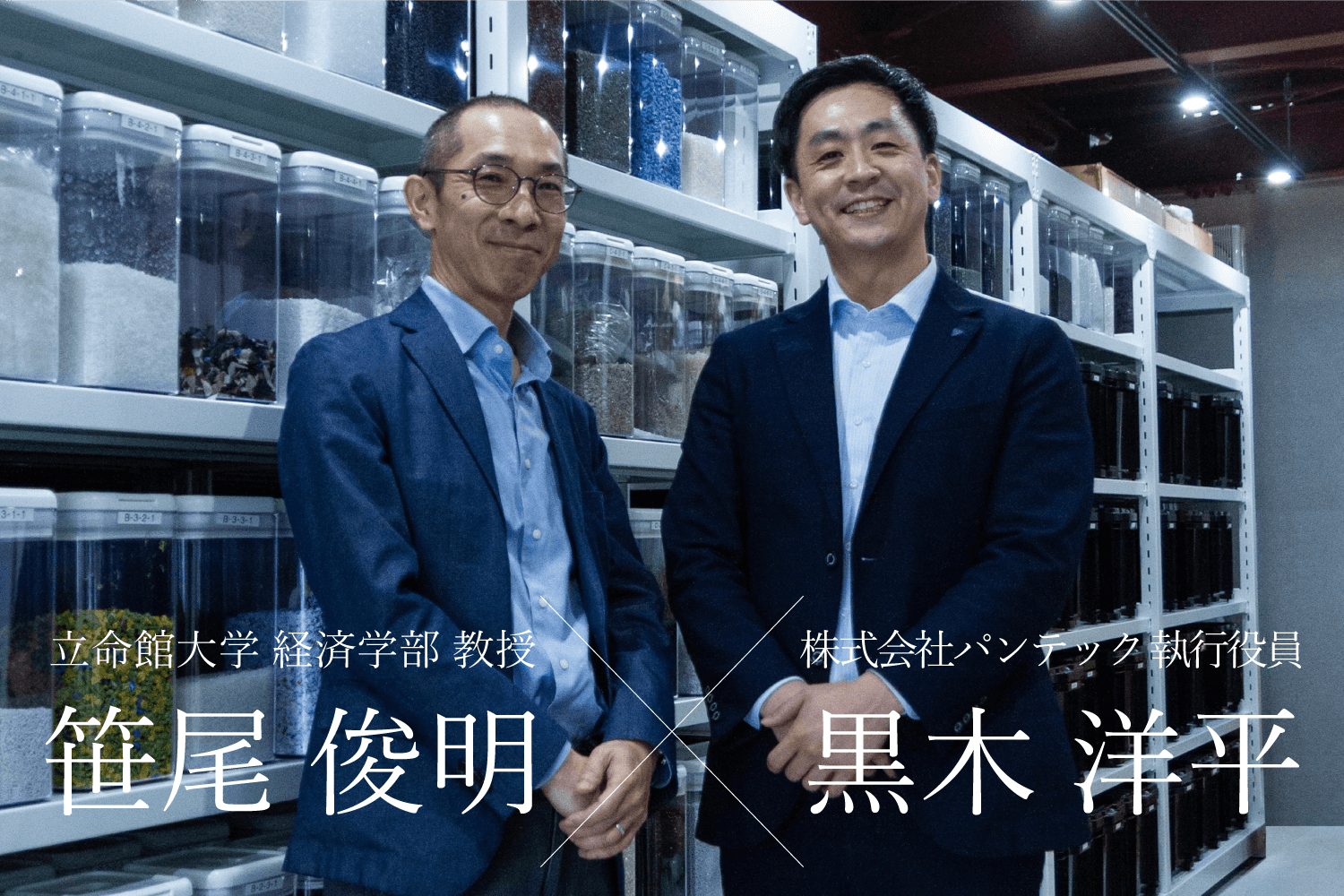

立命館大学で環境経済学を専門とされている笹尾俊明教授と、弊社執行役員兼サーキュラーエコノミー推進部部長の黒木洋平が、「プラスチックの資源循環をいかにして社会実装するか」をテーマにお話しします。

※『市況報告』の配信登録をされている方については、2025年6月5日配信『市況報告』vol.200にて同内容を先行配信しております。

プラスチックの資源循環を阻む「分断」

黒木:今回はこの対談をご快諾いただきありがとうございます。笹尾先生と対談の機会をいただけてとても光栄です。本日はよろしくお願いします。

はじめに、笹尾先生の専門である「環境経済学」について簡単に教えていただけますでしょうか。

笹尾先生:はい、環境経済学というのはとても幅が広く、簡単に言うと「環境保全」と「経済発展」の両立を目指すためにはどうしたらいいのか、を考えることがメインテーマになります。

黒木:具体的にはどのような研究をされているんですか?

笹尾先生:分かりやすい例で言えば、ごみ処理の有料化による廃棄物の減量効果やリサイクルの促進効果等を実際のデータを用いて分析する研究などをしています。また、ごみ処分場のような自分の家の近くには建ってほしくない、いわゆる「近隣迷惑施設」が設置されることの負の影響を定量的に分析することで、「見えないコスト」を評価するというような研究なども手掛けていました。一般家庭から出るごみの場合、安価または無料で処理される場合が多いので、一見するとあまりコストがかかっていないようにも思われる方がいらっしゃるかと思うのですが、焼却や埋め立ての費用、さらには施設の稼働による環境負荷やごみ処分場近隣の地価の低下なども含めると、実際のコストは決して小さくないということがわかります。そうすると、パンテックさんがやられているようなリサイクルの経済的な優位性も見えてきたりするのですが、そういった研究もしています 。

黒木:私どももプラスチックリサイクルを推進する上で、経済性、社会性、環境性という点に着目しながら日々業務を行っているので、ごみ処理やリサイクルにかかる「見えないコスト」まで分析されている点はとても興味深い研究内容だなと思いました。プラスチックのリサイクルに関して言えば、「情報の分断をつなぎ合わせる」ことが非常に大きな課題だと感じています。

笹尾先生:資源循環を推し進める上では、廃棄物処理業者やリサイクラーなどの静脈産業と、ものづくりをしている動脈産業とのマッチングが欠かせません。おっしゃる通り、これまで静脈産業側ではどこにどのような再生プラスチック原料があり、それらにどれほど需要があるかという情報を十分には持っていませんでしたし、動脈産業側も再生プラスチック原料が欲しくてもどこでそれを調達できるかわかりませんでした。そのような中で、御社は再生資源の買い手と売り手を結びつけるという非常に重要な、まさに循環経済の基本となるような役割を果たしていると認識しています。今後、資源循環をさらに促していくためには、御社のような役割を担える企業がますます重要になりますが、それができる企業はそう多くはありません。それも動脈産業と静脈産業の分断が生まれる要因のひとつと言えるのではないでしょうか。

黒木:私たちは2023年にサーキュラーデザインセンターを開設して、データを用いて再生資源の需要と供給をつなぐ架け橋となるための取り組みを進めています。まだ道半ばではありますが、情報の分断やプレイヤーの分断を結びつける結節点になれたらと思っております。

「現状維持バイアス」を乗り越えるインセンティブ

黒木:企業や行政がリサイクルにかけるコストを意識している中で、リサイクルはしていきたいけれど経済性がボトルネックとなって前に進まないということが多くあります。それを乗り越えて、循環経済に転換していくにはどうしていけばいいのか、日々悩まされています。

笹尾先生:とても難しいテーマですよね。現状を変えにくい理由にはいまのやり方を変えるためには「コストが増えるのでは」という不安があると考えられます。また、とくに問題が起きていなければ、いまのままの方が手間もなく楽だという気持ちも働きます。循環経済やリサイクルの分野では、廃棄物の排出側も再生材の購入側も少なからず現状維持バイアスが働くように思います。つまり、廃棄物の排出側の場合、従来の処理方法がデフォルトになっていて、その費用も安価に抑えられています。それに比べてリサイクルする場合は、委託事業者を探す手間や人件費など追加のコストがかかってくるので、それを後押しする何らかのインセンティブがなければ積極的に進める動機にはならないのではないでしょうか。廃棄物の排出側がリサイクルを進めにくい要因は、こうしたコストや手間の面にあるのかと思います。一方で、再生材を購入する側はやはり品質に対する不安があります。再生材はバージン材に比べて品質が劣る場合が多く、安定性や成型性に不安を覚えるメーカーも多いように思います。加えてリサイクルに対してのインセンティブがないということも、再生材の採用を妨げる大きな要因かと思います。

黒木:確かに変化やリスクを避けて現状の選択肢を維持するという傾向は多くの企業でみられるように思います。そうした現状維持バイアスを乗り越えるための方策の一つが、インセンティブの設計というわけですね。対消費者向けの取り組みでは、デポジット制やポイント還元などのインセンティブを付与することによって、プラスチックの回収率を高めていこうとする取り組みはかなり広がってきている印象です。一方、対企業向け、特に排出企業にとっては廃棄物を有価物に転換する、すなわち資源として売却することで処理コストを削減したり、リサイクル率を向上させることが行動変容を促す一つのきっかけにはなっているかとは思います。ただ、再生原料の使用に関しては、インセンティブではありませんが、法規制の強化がトリガーとして機能していくということもあるのではないでしょうか。

笹尾先生:そうですね。ELV(廃自動車)指令や包装材における再生材の使用の義務化など、EUを中心に再生材の使用を義務付ける動きがありますが、これに対してグローバル企業がどう対応していくのかについては、日本国内で事業活動を行う企業も注視していく必要があると思います。これからは間違いなく再生材の需要が高まっていきますが、超過需要の状態が継続的に発生した場合、需要と供給の関係でこれまで廃棄されていたような無価物も、有価物として取り扱われるようになる可能性も出てくるでしょうし、国内循環の要請もより強くなっていくかと思います。

循環経済の実現に向けて各プレイヤーに求められていること

黒木:リサイクルする上でのさまざまな課題についてお話してきましたが、今後、行政・企業・市民がそれぞれどのようなアクションを取るべきか、先生のご意見をお伺いしたいです。

笹尾先生:まず行政についてですが、不法投棄などの不適正処理の取り締まりは行政にしかできないので、静脈産業の業界が健全に保たれるためにも行政の関わりが欠かせません。一方で、これから循環型ビジネスを広げようと考えている人たちにとって、行政の規制が障壁になる場合もありますので、必要に応じて規制を緩和することも大切だと思います。つまり、循環経済がきちんと成長できるように、行政がその基盤づくりを積極的に進めていくことが必要でしょう。

企業の役割については、まず静脈産業に絞れば、再生資源の需要家のニーズを捉えた上で、リサイクル技術を高めていくことが求められるかと思います。動脈産業では現状「再生材を使う」ことが、大きな付加価値にはなっていません。そのため、「どうやって付加価値をつけるか」が重要になります。たとえば、製品にどのような再生材が使われているのかをストーリー性を持たせて販売することもその一つの方法です。

市民については、まずは自治体のルールに従ってきちんと分別してごみ出しした後に、どのように処理されているかを知ってもらうことから始めてほしいですね。合わせて、再生材など環境に配慮された製品・サービスを積極的に利用することで循環経済の取り組みを支援していただければと思います。循環経済への移行にあたっては、「循環の全体像を知り、リサイクル製品を選ぶことが大切だ」というように、消費者マインドを変えることが、いま一番求められているのではないでしょうか。

黒木:最適な資源循環経済の実現に向けては、「理想」と「現実」との間にあるギャップとどのように向き合うかという点も気になります。多くの企業が自社の差別化とか競争優位性の確立を目指す中で、自社内での取り組みに意識が向きがちでなかなか社会全体の最適化まで考えが及ばないのが現状だと思います。日本における理想的な循環経済のあり方についてしっかり議論した上で、現状の課題を乗り越えていく必要があると考えています。

笹尾先生:理想的な循環経済という点では、ヨーロッパ、とくにEUを中心に構想レベルではかなり進んでいて、日本はそれを見ながら似たようなものを取り入れ始めているという段階です。「理想」と「現実」のギャップを埋めていくにあたり、「ポーター仮説」という考え方が参考になります。これは適切な環境規制が企業の効率化や技術革新を促し、市場における競争優位性の獲得につながるという仮説です。

例えば1970年代のアメリカでは排ガス規制が強化され、多くの自動車メーカーがコスト増に直面していました。当時、日本車は今ほど多く輸出されていなかったのですが、ホンダはいち早くその規制に対応しました。小型で燃費も良く、排ガス規制もクリアした車ということでシェアを拡大し、それを突破口に日本車が世界市場に広がっていったという実例があります。同様のことが、循環の分野にも当てはまると思います。いま現実を理想に近づけていく努力を惜しむと、中長期的には市場の信頼を失うことにもなりかねません。

黒木:これからも資源循環に関する規制や条約、政策の動向によってさまざまな議論や混乱が生じるでしょうが、カーボンフリーやサーキュラーエコノミーへの動きが止まることはないと思います。今を生きる私たちが意見を重ねながら「循環経済」というテーマに向き合うこと自体が、人類全体にとっての責任であると感じます。

笹尾先生、本日は貴重なお話をいただきありがとうございました。

笹尾先生:こちらこそありがとうございました。